In einer Zeit, wo scheinbar nur Krieg, Rezession, Massenproteste und Streiks die Nachrichten dominieren, möchte ich an Ideen und Projekte im Kulturbereich erinnern, die man zu Recht als Leuchtturmprojekte bezeichnet, weil Sie innovativ und ihrer Zeit weit voraus waren. Sie stehen für eine nachhaltige, positive Entwicklung im Kulturbereich und im Standortmarketing.

Stardirigent Leonard Bernstein – der erfolgreichste „Werbeträger“ für das SHMF

Ein besonderes Leuchtturmprojekt war die Gründung des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) von Justus Frantz. Zu einer Zeit, als in Schleswig-Holstein die Schlagzeilen von Werften- und Robbensterben bestimmt waren, sich die Kulturinstitutionen überwiegend in Sommerpause befanden, setzte die Gründung des Festivals einen musikalischen und gesellschaftspolitischen Kontrapunkt. Dies erkannte 1986 auch der damalige Ministerpräsident Uwe Barschel, der die Idee und das Festival mit Steuergeldern entscheidend ermöglichte. Die Weltstars der Klassik, angelockt von einer Charmeoffensive eines charismatischen, vor Ideen sprudelnden Intendanten Justus Frantz, kamen aufs „platte Land“ nach Schleswig-Holstein.

Weltweites Medieninteresse erweckte im ersten Jahr vor allem Leonard Bernstein, er war wohl der erfolgreichste „Werbeträger“ des Landes. Die Schleswig-Holsteiner bekamen „music at it`s best“ praktisch bis vor die eigene Haustür. Es wurde in Konzertsälen, Kirchen, Scheunen, Herrenhäusern und Schlössern musiziert, die vorher überwiegend nicht der Öffentlichkeit zugänglich waren oder als Konzertstätte noch nie genutzt wurden. Prominente aus Kultur, Wirtschaft und Politik pilgerten zum Festival. Zu jedem Konzert gab es – damals komplett ungewöhnlich – sehr günstige Karten zum Preis einer Kinokarte, weil Justus Frantz Sponsoren gewann, ebenfalls damals im Kulturbereich weitestgehend unüblich. Sponsoren im Kulturbetrieb wurden von heftiger Kritik einiger Konzertbesucher und der Journalisten begleitet.

Das SHMF ist eine geniale Idee von Justus Frantz gewesen, die identitätsstiftend für die Schleswig-Holsteiner wurde und ihnen ihr Land auf ganz neue Art näherbrachte. Die Struktur, einst vom Intendanten erdacht und konzipiert, hat bis heute Bestand. Konzerte flächendeckend im ganzen Land, ein internationales Jugendorchester mit jungen Musikstudenten aus über 30 Nationen – die durch ihren Aufenthalt positive Multiplikatoren für das Gastgeberland Schleswig-Holstein werden – Musikfeste auf dem Lande in Scheunen und Herrenhäusern für Jung und Alt, mit Musik aller Genres und ehrenamtliche Beiräte, die für die Sache „brennen“ und eine spezielle Gastgeberrolle vor Ort übernehmen.

Das Rheingau Musik Festival – von Anfang an auf die privatwirtschaftliche Karte gesetzt

Ein anderes Leuchtturmprojekt führt in das Rheingau. Mit einer marginalen staatlichen Unterstützung kommt das größte privatwirtschaftlich finanzierte Musikfestival Europas aus, das Rheingau Musik Festival. Der Gründer und Intendant Michael Herrmann hat sich vom Verlust des ersten Festivaljahres nicht entmutigen lassen und von Anfang an auf die privatwirtschaftliche Karte mit befreundeten Unternehmern und Unternehmen gesetzt. Mit Erfolg: Mit rund 150 Konzerten und über 150 Sponsoren wurde aus einem Ein-Mann-Betrieb ein mittelständisches Unternehmen. Das Rheingau Musik Festival trumpft mit besonderen, außergewöhnlichen Spielstätten auf, die bekannteste ist wohl das Kloster Eberbach, weltweit bekannt durch die Verfilmung des Romans von Umberto Eco „Im Namen der Rose“ mit Sean Connery. Auch das Rheingau Musik Festival gehört zu den herausragenden europäischen Festivals.

Der Stolz Hamburgs – die Elbphilharmonie

Die Elbphilharmonie in Hamburg ist ein kulturelles Leuchtturmprojekt der Extraklasse. Ein weltweit einzigartiger Bau mit einer öffentlichen Plaza, für jedermann zugänglich, nicht nur für Konzertbesucher, Restaurantgänger und Hotelgäste. Von der Plaza hat man einen herrlichen Ausblick auf Hafen und Stadt. Von der skandalösen Bauzeit und der Kostenexplosion beim Bau ist nur noch am Rande die Rede. Die erste Kostenschätzung für den Prestigebau belief sich auf harmlose 77 Millionen Euro. Das rechnete der Senat unter dem damaligen Ersten Bürgermeister Ole von Beust vor. Er war wild entschlossen, das Projekt zu realisieren. Am Ende hatten sich diese Baukosten verzehnfacht – auf knapp 800 Millionen Euro. Die Elbphilharmonie mit einem vielfältigen Angebot u.a. aus Klassik, Jazz, Weltmusik auf Weltniveau ist ein Magnet für Musikliebhaber aus Hamburg und der Welt geworden. Die ursprüngliche Idee, aus einem Kaispeicher ein Konzerthaus, ja ein neues Wahrzeichen für Hamburg zu machen, ist geglückt. Dank des heute so gescholtenen Kanzler Olaf Scholz, dem damaligen Ersten Bürgermeister Hamburgs, der den gordischen Knoten aus Bauexplosionen, Baustillstand und Gerichtsprozessen zwischen der Stadt Hamburg und der Baufirma löste. Er ebnete so den Weg für eines der spektakulärsten und schönsten Konzerthäuser der Welt, entworfen von den Schweizer Stararchitekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron. Heute geleitet von dem Intendanten Christoph Lieben-Seutter, der auch schon während der Bauphase an „Bord“ war, und mit seinem Namen für unkonventionelle, mutige Programmgestaltung steht. Die Elbphilharmonie ist ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt mit rund 15 Mio. Besuchern auf der Plaza und über 3,5 Mio. Konzertbesuchern seit ihrer Eröffnung und der Stolz aller Hamburger!

Dresdner Musikfestspiele – genresübergreifendes Kulturangebot auf höchstem Niveau

Eines der renommiertesten Musikfestspiele Europas, hat seine Heimstatt in der wunderschönen Barockstadt Dresden, es sind die Dresdner Musikfestspiele. Die Existenz der Festspiele geht auf einen Beschluss des Zentralkomitees der SED und des Ministerrates der DDR von 1976 mit folgender Verfügung: „Beginnend 1978 finden in Dresden als jährlich durchzuführendes Musikfestspiel internationalen Ranges Dresdner Musikfestspiele statt!“ Das Zentralkomitee der SED und der Ministerrat der DDR sind bekanntlich Geschichte, die Dresdner Musikfestspiele mit seinem Intendanten Jan Vogler, sympathischer Weltbürger und großartiger Cellist, erfreulicherweise nicht. Das Festival ist seit Bestehen ein Aushängeschild für ein genresübgreifendes Kulturangebot auf höchstem internationalem Niveau. Es hat als Besonderheit mit dem eigenen Dresdner Festspielorchester einen Klangkörper, der sich auf historisch informiertes Musizieren auf historischen Instrumenten spezialisiert hat. Mit seinem speziellen, historischen Klang sorgt es für Furore. Dieses Jahr steht die konzertante Aufführung der Walküre von Richard Wagner unter Leitung von Kent Nagano auf dem Programm und sorgt bei Wagnerianern schon für große Vorfreude. Das Besondere des Projektes ist die direkte Verbindung von wissenschaftlichem Arbeiten mit der musikalischen Praxis, wobei der Fokus darauf liegt, wie sich Wagner seinen »Ring« vorgestellt hat und wie er geklungen haben könnte. Das Festival hat in diesem Jahr mit Laufey eine junge Jazz-Künstlerin zu bieten, die mit 12,4 Mio. monatlichen Hörern bei Spotify schon fast so viele aufzubieten hat wie Sting, der auf 13,0 Millionen kommt, ebenfalls bei den Dresdner Musikfestspielen zu erleben.

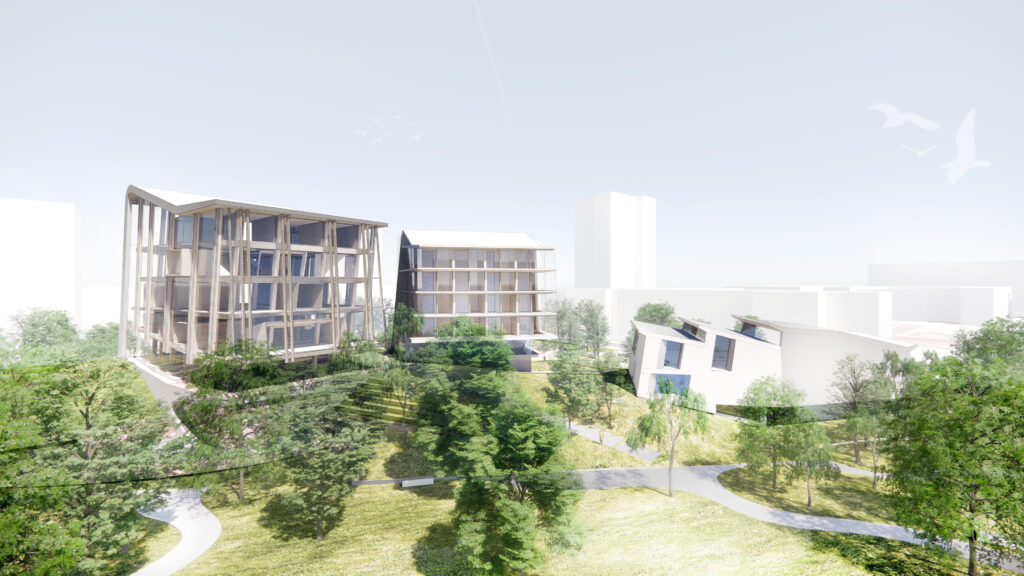

Eine neue Idee für Leipzig – Der GewandhausCampus

Ein zukunftsweisendes Leuchtturmprojekt entsteht auch in Leipzig. Nach einer Idee des Gewandhausdirektors Prof. Andreas Schulz sollen drei neue und stadtbildprägende Gebäude, der GewandhausCampus, nach Plänen des Osloer Architekturbüros Snøhetta in einem neu zu erschließenden Stadtteil entstehen. Hier soll ein besonderes Zentrum der Musik entstehen: ein Labor, in dem neue Musikformate jeglicher Art initiiert werden, ein „Third Place“ für die Menschen, und ein Ort der umfangreichen Teilhabe. Das Music Lab wird ein Ort der Bildung, des Experimentierens und der Kommunikation mit einem außergewöhnlichen, multifunktionalen Konzertsaal mit 350 Plätzen und modernster Veranstaltungstechnik. Das Seminargebäude wird die Heimstatt der internationalen jungen Musikerinnen und Musiker der Mendelssohn Orchesterakademie. Die hochbegabten Musikstudenten gelten als „Nachwuchs“ für das traditionsreiche Gewandhausorchester. In der Kita werden bereits die „Kleinen“ an die Musik herangeführt. Mit dem Music Lab, dem Seminargebäude und der Kita entsteht eine zukunftsweisende Vernetzung und Entwicklung für den Musikstandort Leipzig und weit darüber hinaus. Der GewandhausCampus bildet die perfekte räumliche Ergänzung und Weiterentwicklung des Gewandhauses. Anders als bei vielen kulturellen Neubauten in der Vergangenheit, die mit Kostenexplosionen beim Bau verbunden waren, gehen der Intendant Prof. Andreas Schulz, der Bauträger, die Leipziger Stadtbau AG und die Stadt Leipzig mit viel Sorgfalt bei der Realisierung des Projekts vor. Derzeit fehlen noch Mäzene bzw. Sponsoren, um die laufenden Kosten nach Fertigstellung des GewandhausCampus in Höhe von einer Million Euro p.a. für die nächsten 10 Jahre zu gewährleisten. Der GewandhausCampus ist von Beginn an auf eine Finanzierung durch öffentliches und privates Geld angelegt – im besten Wortsinn ein „Public-Private-Partnership“- Projekt! Die bauliche Fertigstellung ist bereits finanziell abgesichert. Erst wenn auch für die laufenden Kosten Sponsoren zur Verfügung stehen, erfolgt der erste Spatenstich. Dann wird der GewandhausCampus ein vorbildliches und einzigartiges Leuchtturmprojekt.

Zusammenfassend kann man festhalten: Kulturelle Leuchtturmprojekte sind ein sehr wichtiger Standortvorteil für die jeweiligen Städte bzw. die Regionen und kein überflüssiger Luxus. Die Kultur steht noch vor der Energie als Wirtschaftsfaktor in Deutschland und ist eine der umsatzstärksten Branchen mit rund 256.000 Unternehmen.